CSGO赛车战术分析国际羽毛球训练计划足球排名专题中超电竞规则介绍

从1993年起,只有四名美国车手曾参加过F1正赛,而洛根·萨金特是其中最新的一位,代表威廉姆斯车队参加了2023-2024赛季的37场比赛,并且曾一度收获积分。这位出生于千禧年最后一天的车手,正巧在《F1:狂飙飞车》拍摄期间活跃于赛场,他与影片中的“桑尼·海耶斯”一样,都是佛罗里达州劳德代尔堡的土生土长的“牛仔”。值得一提的是,影片中的海耶斯(由布拉德·皮特饰演)也正是在佛罗里达州的戴通纳国际赛道,凭借一场艰难的戴通纳24小时耐力赛胜利,成功回归F1赛场,时隔二十年再次向赛道发起挑战。

正是这部由国际汽联全力支持的影片,成为F1全球扩展受众的重磅工具。真实的比赛场景,车手和车队领队的客串,以及梅赛德斯AMG车队经理托托·沃尔夫、七届F1总冠军刘易斯·汉密尔顿的参与制作,无不彰显出其致力于将F1的速度感和赛车文化融入影片的精心设计。观众透过如临其境的视听效果和赛车文化彩蛋,感受到一场充满激情的赛道之旅,尤其对于非硬核车迷而言,更是充满了吸引力。影片的IMDb评分为7.9,豆瓣评分8.5,证明了其受到了全球影迷的认可。

然而,尽管影片获得了许多好评,也难免受到一些批评。特别是在车迷群体中,影片虚构的“极速巅峰”车队在短短时间内从“零积分”跃升为争夺冠军的劲旅,似乎有些脱离现实。特别是影片中的“救世主”海耶斯,凭借其所谓的“聪明战术”来带领车队逆袭,这种设定无疑令观众的真实感受受到挑战。尽管如此,影片依然以其强烈的商业情感和一流的制作手段,打动了大量非赛车迷的观众。

对于海耶斯这个人物的塑造,影片显然采取了典型的“美式中年危机”模板。他的赛车生涯曾因与巴西传奇艾尔顿·塞纳的激烈竞争而提前中断,影片中的他经历了人生的低谷后以“救世主”姿态回归F1,带领一个“副班长”车队翻身。这种过度的英雄主义设定,显得有些过于理想化,与F1竞技中的技术性和严谨性产生了不小的矛盾。即使影片的情节设计尽显好莱坞风格,但这种过度渲染的成功并不符合赛车比赛的真实规则和竞争环境。

更为深刻的是,《F1》中的海耶斯角色体现了美国电影常见的个人英雄主义色彩。影片将海耶斯塑造成一个有着不屈不挠精神的“牛仔”,他不仅通过独特的策略改变了比赛格局,还在赛场外解决了团队中的各种难题。在影片中,海耶斯几乎成了车队的“外挂”,无论是通过操控比赛节奏,还是在车队技术调整上做出突破,都显示出他几乎无所不能的形象。这种“英雄式”的设定,虽然带来了“”的效果,但却忽略了F1作为一种极具技术挑战的运动所需要的严谨和专业性。

同样,这种美式价值观的过度输出,使得《F1》与另一部成功的体育题材剧集《足球教练》有着相似的创作模式。在《足球教练》中,主角特德·拉索凭借其美国橄榄球教练的背景,在虚构的英超俱乐部里获得了成功,成为了一个典型的美式英雄。而在《F1》中,海耶斯同样依靠“美式个人英雄主义”,在一个传统上由欧洲文化主导的赛车领域大获全胜。两部作品都以美式“”风格为主导,充满了对传统体育文化的“轻视”和“改造”,使得故事的情感和文化深度有所削弱。

这种对“中年危机”的运用也值得深思。海耶斯的人物设定本应通过赛车生涯的复兴与个人成长的双重故事线来推动剧情的发展,但导演却将人物的成长重点放在了男二号身上,海耶斯更多的是作为一个冷静且能解决一切问题的“赛车神”。他并没有经历像传统“中年危机”故事中的转变,而是依靠强大的外力塑造了自己的传奇。这种设定虽然能够提供某种“爽感”,却大大削弱了电影的真实感和深度。

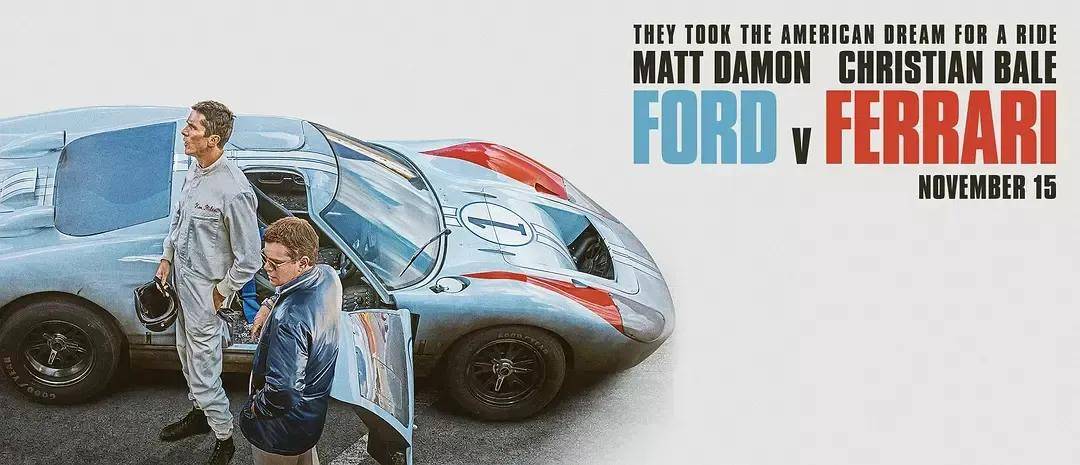

此外,影片中海耶斯的“自我超越”故事,也使得F1的严谨技术性被淡化,反而将其转变为一种为了突出主人公英雄形象而不惜牺牲专业性的故事。这种创作上的“傲慢”,在对F1技术门槛的忽视中显得尤为明显。与此相对,2019年的电影《极速车王》则通过细腻的叙事展现了美国车手在与意大利法拉利的对抗中的坚持与智慧,同时也没有忽视赛车技术的深度与复杂性,这使得其在同样的美式价值观输出中,能够更加精致且有深度。

总的来说,《F1:狂飙飞车》无疑是一部充满视听效果的商业大片,其对美式价值观的输出在全球范围内产生了巨大的影响。然而,影片的设定和人物塑造却未能避免一些表面化、过度理想化的陷阱。特别是在赛车的核心文化和F1的技术精神上,影片的“美式英雄”设定使得电影的叙事深度受到了削弱,最终让人们的回味感不足,反而让人觉得这是一部以美国优越感为核心的创作作品,而非一部真正能够打动全球车迷的F1电影。

版权声明:本站严格遵守《信息网络传播权保护条例》,仅分享已标注来源的公开事实信息,不复制原创内容。若权利人认为内容侵权,请于30日内联系,我们将立即核实并删除。网站邮箱;leyu666@gmail.com 通知邮箱谢谢!